Уважаемые читатели!

Предлагаем вашему вниманию рубрику #ДеньВИстории,

где вы сможете узнать о самых интересных событиях,

произошедших в этот день в разные годы.

Здесь можно почерпнуть много полезных фактов,

которые пополнят ваши знания и эрудицию.

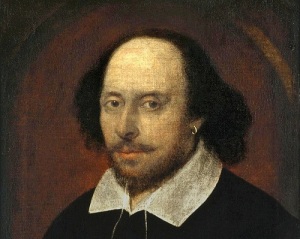

23 апреля 1564 г. родился Уильям Шекспир, английский драматург и поэт

Драматург и поэт, гуманист и человек Возрождения — Уильям Шекспир считается великим англоязычным писателем, национальным поэтом Англии и одним из лучших драматургов мира. Его пьесы переведены на все основные языки и ставят чаще, чем произведения других авторов. А киностудии снимают картины по произведениям Шекспира, которые актуальны сегодня не менее, чем во времена автора.

Уильям Шекспир родился 23 апреля 1564 года в Стратфорде-на-Эйвоне (Англия), в семье ремесленника. Отец его был перчаточником, пользовавшимся уважением в городе. Один раз отец даже был избран мэром. Уильям учился в грамматической школе, считавшейся одной из лучших; основными предметами в ней были английский, латинский и древнегреческий языки.

В 18 лет Шекспир женился на дочери соседа-помещика. Жена его была старше на 8 лет, в семье было трое детей.

Около 1587 года Уильям перебрался в Лондон, примерно в 1593 году вступил в театральную труппу Р.Бербеджа, работая и как актер, и как режиссер, и как драматург.

С 1590 по 1594 год Шекспиром созданы так называемые «ранние хроники» — исторические пьесы «Ричард III», «Генрих IV», трагедия «Тит Андроник», комедии «Укрощение строптивой», «Комедия ошибок». Он пишет поэмы — «Венера и Адонис» (1593) и «Лукреция» (1594), сонеты, пьесы. Только сонетов в период с 1592 по 1600 год им написано более полутора сотен.

В 1595–1600 годах Уильямом Шекспиром были написаны «Король Джон», «Ричард II», «Два веронца», «Сон в летнюю ночь», «Ромео и Джульетта», «Венецианский купец». Этот период в творчестве Шекспира завершился поистине выдающимися комедиями «Двенадцатая ночь», «Много шума из ничего», «Виндзорские проказницы».

В начале 1600-х в творчестве Шекспира наступил перелом — главным жанром для него становится трагедия. В период 1608–1614 годы Шекспир создает одни из лучших своих произведений: «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Макбет».

За свою творческую жизнь великий драматург написал 17 комедий, 11 трагедий, 5 поэм, более 150 сонетов и около 10 хроник. До сих пор не утихают споры о том, был ли Шекспир автором всех этих и других произведений.

Вскоре по неизвестным причинам Шекспир уходит в отставку и возвращается из Лондона домой, где в кругу семьи и проводит свои последние годы жизни. Есть предположения, что он был в этот период болен: его завещание, датированное 15 марта 1616, написано весьма неразборчиво.

Скончался великий драматург Уильям Шекспир 23 апреля 1616 года в родном Стратфорде-на-Эйвоне. Согласно завещанию, его тело захоронено под алтарём церкви в Стратфорде.

22 апреля родился Владимир Набоков, русский и американский писатель

Творчество Владимира Набокова – совершенно особенное явление мировой литературы. Его нельзя назвать русским, немецким или американским писателем, ибо его творчество не вписывается в какие-либо рамки, стилистические или национальные. Проза Набокова пронизана поистине романтическими идеями противопоставления героя серому миру обывателей, трагического случая, мимолетного переживания, хрупкости истинной красоты.

Владимир Владимирович Набоков родился (10) 22 апреля 1899 года в Санкт-Петербурге, в семье аристократов. Учился в Тенишевском училище Петербурга, увлекаясь литературой, шахматами и энтомологией.

С началом Революции семья Набоковых переезжает в Крым, а в 1919 году эмигрирует из страны в Берлин. Владимир в это время едет в Англию, где учится в Кембридже. В 1922 году был убит отец Владимира.

В 1927 году Набоков женится на Вере Слоним. В этот же год писатель заканчивает свой первый роман «Машенька», а вслед за ним пишет ещё 8 романов на русском языке, среди которых «Защита Лужина» и «Приглашение на казнь».

После начала Второй мировой войны Набоков с женой вынуждены выехать из Германии и эмигрировать в США, где он зарабатывает средства для жизни лекциями по литературе во многих американских университетах. В США он начинает писать на английском языке, его первыми романами являются «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» и «Пнин».

Одновременно он ведет работу над написанием «Лолиты» – романа о любви взрослого мужчины к двенадцатилетней девочке. Набоков не надеялся на публикацию романа - уж очень тема была по тому времени немыслимая. Но судьба распорядилась иначе - роман обрел скандальную известность и был несколько раз экранизирован.

Впервые он был издан в 1955 году в парижском одиозном издательстве «Олимпия», которое, как Набоков понял уже после публикации, выпускало в основном романы на эротические и «полупорнографические» темы... В 1958 году роман был издан в Америке. Он принес автору и славу, и материальный успех.

С 1960 года Набоков жил в Швейцарии.

22 апреля - День Земли

Этот праздник носит экологический характер и призван объединить людей всего мира в деле по защите окружающей среды.

Это день напоминания о страшных экологических катастрофах и предотвращения необратимых последствий деятельности человека, угрожающей самому факту существования Земли.

Среди наиболее популярных мероприятий в деле защиты и благоустройства окружающей среды, проводимых в этот день в разных уголках планеты, - это экологические выставки и фестивали, марафоны и конференции о природе, уборка улиц и территорий в городах, посадка деревьев и остановка автомобильного движения на оживленных улицах крупных городов, культурные акции и концерты…

Также стоит отметить, что по сложившейся традиции, ежегодно в рамках Дня Земли в подавляющем большинстве стран непременно принято в течении одной минуты звонить в Колокол Мира, который является символом мирной жизни, дружбы и солидарности всех народов, и призывом к действию во имя сохранения культуры и лучших достижений человечества.

Смысл этой церемонии в том, чтобы в течение этой минуты, люди подумали о том, как сохранить планету, как улучшить жизнь на ней, ощутить себя жителями и частью Земли.

21 апреля исполняется 100 лет со дня рождения Сергея Ростоцкого

Станислав Ростоцкий родился 21 апреля 1922 года в Рыбинске. Знакомство будущего режиссера с миром киноискусства началось с картины Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин". В 14-летнем возрасте С. Ростоцкий был утвержден на роль в его фильме "Бежин луг". В 1940 году поступил в Московский институт философии и литературы.

Его планы нарушила Великая Отечественная война. В 1942 году Станислава Ростоцкого призвали на фронт. В сражении под городом Дубно будущий режиссер попал под танк, и его, чудом выжившего, вытащила с поля боя медсестра Анна Чугунова, которой потом будет посвящена картина "А зори здесь тихие".

В августе 1944 года С. Ростоцкий вышел инвалидом второй группы. Из-за развившейся гангрены ему ампутировали ногу ниже колена, и всю оставшуюся жизнь он носил протез. При этом вёл активный образ жизни, и многие даже не догадывались о его инвалидности. С. Ростоцкий отказывался ходить с палкой даже в конце жизни, когда испытывал особенно острые боли.

В сентябре 1944 года, после демобилизации, Станислав Ростоцкий стал студентом Института кинематографии (ВГИКа). Он попал в мастерскую режиссёра Григория Козинцева.

В числе известных киноработ Станислава Ростоцкого - фильмы "Дело было в Пенькове" (1957), "На семи ветрах" (1962), "Герой нашего времени" (экранизация одноименного романа М. Ю. Лермонтова,1966; "Доживём до понедельника" (1968), "А зори здесь тихие" (по одноименной повести Бориса Васильева, 1972), "Белый Бим Чёрное ухо"(экранизация одноимённой повести Гавриила Троепольского,1977).

В России взамен серебряных монет появляются медные деньги

В 17 веке Российское государство еще не имело собственных золотых и серебряных рудников, и для изготовления русских монет эти материалы ввозились из-за границы. России, которая тогда вела затяжную войну с Речью Посполитой за присоединение Украины (1654-1667), требовались огромные суммы на содержание армии и для продолжения войны.

Мелкая медная монета поначалу действительно имела хождение наравне с серебряными копейками, однако вскоре чрезмерный выпуск ничем не обеспеченных медных денег, которые чеканились на Монетном дворе Москвы и на специально открытых заводах в Новгороде и Пскове, привёл к обесцениванию медных денег. К тому же их легко было подделать.

Все это повлекло за собой недоверие населения к новым деньгам и обвальную инфляцию. К 1662 году рыночная цена медных денег упала в 15 раз. Несмотря на царский указ, стоимость товаров сильно возросла, покупательная способность медной монеты падала. Положение ухудшалось с каждым днем. Крестьяне отказались возить свои продукты в города, потому что не хотели получать за них ничего не стоящую медь, а в Москве процветали нищета и голод.

Вследствие всего этого население оказалось неплатежеспособным. Что и привело к знаменитому «Медному бунту» – восстанию в Москве 4 августа 1662 года,

В 1663 году по царскому указу чеканка медных монет была прекращена, медные дворы в Новгороде и Пскове были закрыты, а в Москве была возобновлена чеканка серебряной монеты. Медные деньги из обращения были полностью изъяты.

Вениамин Александрович Каверин родился в Пскове в 1902 году в семье капельмейстера 96-го пехотного Омского полка Абеля Зильбера. В 1920 году по совету своего друга и учителя по литературным трудам Юрия Тынянова перебрался в Петроград, где продолжил образование на философском факультете университета, одновременно обучаясь на арабском отделении Института живых восточных языков. Рано начал писать, активно участвовал в литературной жизни своего времени. Важную роль в творческом формировании писателя сыграло его участие в литературной группе «Серапионовы братья». Начинающий писатель в ту пору провозглашал: «Из русских писателей больше всего люблю Гофмана и Стивенсона». Первый рассказ Каверина – «Хроника города Лейпцига за 18… год» – был опубликован в 1922 году в альманахе «Серапионовы братья» и был выдержан в стиле предпочитаемых им авторов. Горький отмечал, что Каверин - один из самых талантливых писателей молодого поколения.

В 1946 году Каверин стал лауреатом Сталинской премии за книгу «Два капитана».

В 1949-1956 годах писатель работает над трилогией «Открытая книга» – о становлении и развитии микробиологии в стране, о целях науки, о характере учёного. Родной брат писателя был учёным-микробиологом. Романы "Открытая книга" и "Два капитана" были неоднократно экранизированы. Их отличает насыщенность действия, детективная увлекательность, искусное построение.

Каверин умер 2 мая 1989 года. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

Память о выдающемся писателе увековечена. На здании бывшей гимназии в Пскове установлена мемориальная доска. В июне 1995 года состоялось открытие памятника «Два капитана» у здания Псковской областной детской библиотеки имени Каверина.

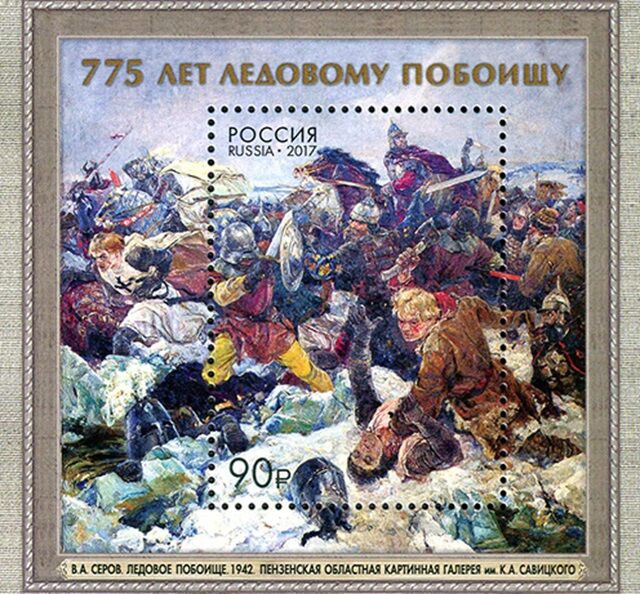

18 апреля 1242 г. - день победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере

18 апреля в России отмечается День воинской славы — День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год), установленный Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».

Хотя само событие произошло 5 апреля по старому стилю, то есть 12 апреля — по новому, 1242 года, но официально праздник — День воинской славы — установлен на 18 апреля. Это издержки перевода дат со старого стиля на новый.

В 1240 году рыцари Ливонского ордена захватили Псков и Копорье. Прибыв в Новгород в 1241 году, князь Александр Невский без промедления начал ответные действия. Воспользовавшись трудностями Ордена, отвлеченного тогда на борьбу с монголами, Александр Невский выступил на Копорье, взял его штурмом и перебил большую часть гарнизона. Часть рыцарей и наемников из местного населения была взята в плен, но отпущена, а изменники из числа чуди перевешаны.

К началу 1242 года Александр дождался брата Андрея Ярославича с «низовыми» войсками Суздальского княжества. Когда «низовое» войско было еще на подходе, Александр с новгородскими силами выступил под Псков и окружил его. Орден не успел быстро собрать подкрепления и выслать к осажденным. Псков был взят, гарнизон перебит, а орденские наместники в оковах были отправлены в Новгород.

Согласно летописям, Ледовое побоище началось при солнечном восходе у Воронея Камени на Узмени. Традиционная схема битвы выглядит следующим образом. Немецкая конная колонна атаковала пеший центр русского войска, нанесла ему большие потери, однако, была охвачена с флангов княжеской конницей и обратилась в бегство.

На льду Чудского озера пало 400 немецких воинов (из них двадцать были настоящие «братья»-рыцари), 90 немцев (из них 6 «братьев») попали к русским в плен. Источники свидетельствуют, что пленные шли возле своих коней во время радостного въезда князя Александра в Псков.

Эта битва, вместе с победами князя Александра над шведами (в июле 1240 года на Неве) и над литовцами (в 1245 году под Торопцем, у озера Жизца и близ Усвята), имела большое значение для Пскова и Новгорода, задержав напор трех серьезных врагов с запада — в то самое время, когда остальная Русь терпела большие потери от княжеских усобиц и последствий татарского завоевания. К тому же Ливонскому ордену был нанесен сокрушительный удар, и продвижение крестоносцев на Восток остановилось.

Ледовое побоище стало первым в истории примером разгрома рыцарей войском, состоявшим в основном из пехоты, что свидетельствовало о передовом характере русского военного искусства.

В Новгороде долго помнили Ледовое побоище немцев: вместе с Невской победой над шведами оно еще в 16 веке вспоминалось на ектениях по всем новгородским церквям. И сегодняшний День воинской славы — ещё один повод вспомнить героев тех времён и обратиться к истории великих сражений русской армии.

17 апреля - родился Никита Сергеевич Хрущев, глава СССР (1953-1964)

Никита Сергеевич Хрущев родился (5) 17 апреля 1894 года в селе Калиновка Курской губернии, в шахтерской семье. Получил начальное образование в церковно-приходской школе. С 1908 года работал слесарем, чистильщиком котлов, состоял в профессиональных союзах, участвовал в рабочих стачках. В годы Гражданской войны воевал на стороне большевиков. В 1918 году вступил в коммунистическую партию.

В 1922 году он поступает на рабфак Донтехникума, где становится партсекретарем техникума, а в июле 1925 назначается партийным руководителем Петрово-Марьинского уезда Сталинской губернии.

В 1929 году Никита Сергеевич поступил в Промышленную академию в Москве, где был избран секретарём парткома. В январе 1938 года он был назначен первым секретарем ЦК компартии Украины. В том же году стал кандидатом, а в 1939 году – членом Политбюро.

В годы Великой Отечественной войны он являлся членом военных советов нескольких фронтов, в 1943 году получил звание генерал-лейтенанта.

В период с 1944 по 1947 год Хрущев работал председателем Совета народных комиссаров Украинской ССР, затем вновь занял пост первого секретаря ЦК КП(б) Украины. В декабре 1949-го он стал первым секретарем Московского комитета партии и секретарем ЦК ВКП(б).

После смерти Сталина, когда председатель совета министров Маленков оставил пост секретаря ЦК, Хрущев стал «хозяином» партаппарата, хотя вплоть до сентября 1953 года не имел титула Первого секретаря. В сентябре 1953 года Никита Сергеевич официально занял пост Первого секретаря ЦК КПСС - фактического главы государства.

Наиболее ярким событием в карьере Хрущева был XX съезд КПСС, состоявшийся в 1956 году. В докладе на съезде он выдвинул тезис, согласно которому война между капитализмом и коммунизмом не является «фатально неизбежной» и выступил с осуждением Сталина, обвинив его в массовом уничтожении людей и ошибочной политике.

Находясь на высших государственных постах, Хрущев инициировал так называемую «оттепель» во внутренней и внешней политике СССР, а также реабилитацию жертв политических репрессий. В период правления Хрущева была начата подготовка «Косыгинских реформ» – попытки внедрения в плановую социалистическую экономику отдельных элементов рыночной экономики. При нем была проведена программа массового строительства дешевого жилья (которое получило в народе название «хрущевок»), а также создана водородная бомба. Прославился он и своей непоследовательностью и прожектерством.

В итоге, 14 октября 1964 года решением Пленума ЦК КПСС Никита Сергеевич был отстранён от должности Первого секретаря ЦК КПСС, а на следующий день освобождён от должности Председателя Совета Министров СССР. Официальная трактовка решения Пленума и Верховного Совета СССР гласила: «…по состоянию здоровья».

После 1964 года Хрущев, формально сохраняя свое место в ЦК, по существу находился в отставке - на пенсии. Герой Советского Союза, трижды Герой Социалистического Труда он был награжден международной Ленинской премией «За укрепление мира между народами» и другими наградами.

Умер Никита Сергеевич Хрущев в Москве 11 сентября 1971 года и похоронен на Новодевичьем кладбище.

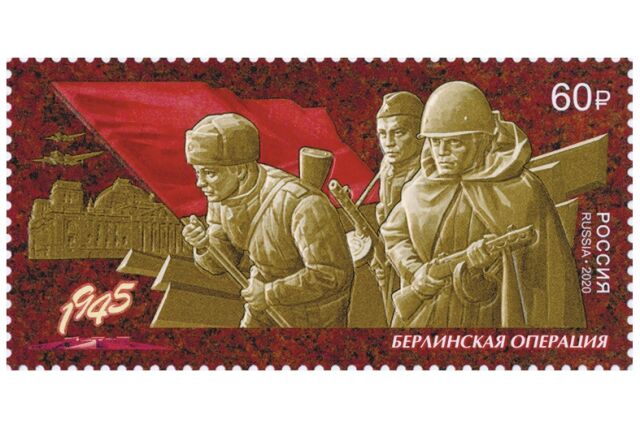

16 апреля 1945 года началась битва за Берлин, ставшая заключительным сражением в Великой Отечественной Войне, принимали в ней участие и наши земляки.

В результате Берлинской операции была уничтожена 1-миллионная группировка немецких войск и 2 мая 1945 года захвачена столица Германии, были пленены высшие военные и политические руководители Германии.

Падение Берлина и потеря руководством Германии способности к управлению привели к практически полному прекращению организованного сопротивления со стороны германских вооружённых сил.

Берлинская операция продемонстрировала союзникам высокую боеспособность Красной Армии и явилась одной из причин отмены операции «Немыслимое», плана полномасштабной войны Великобритании против Советского Союза. Однако это решение в дальнейшем не повлияло на развитие гонки вооружений и начало холодной войны.

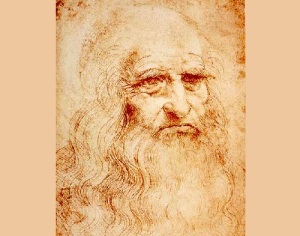

15 апреля 1452 года родился Леонардо да Винчи. В России есть две его картины – «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта», обе в Эрмитаже.

Сегодня Леонардо да Винчи известен в первую очередь как художник, но сам мастер считал себя ученым и инженером. А еще он был мыслителем и признавал единственным критерием истины опыт, приведенный к наглядному виду. Он отрицал пустые схоластические рассуждения. Леонардо был амбидекстром, владея левой и правой рукой одинаково талантливо. Известны его занятия и музыкой, и кулинарией… Не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем. А он был во всем гениален.

Леонардо да Винчи родился 15 апреля 1452 года в селении Анкиано близ Винчи, неподалеку от Флоренции (Италия). Отец Леонардо был нотариусом, а мать – простой крестьянкой.

На брак с любимым мать не могла рассчитывать – отец мальчика вскоре женился на богатой и знатной девушке. Леонардо было 3 года, когда отец забрал его к себе, что было вполне в законах того времени. Попытки приобщить сына к семейному делу были безуспешны: Леонардо не интересовали законы общества. Зато были замечены его способности художника – и отец отправил его учиться в лучшую мастерскую Тосканы.

В мастерской художника Леонардо пробыл недолго: одна из совместных работ с учителем показала настолько явное преимущество ученика.

Сегодня Леонардо известен в первую очередь как художник. Его кисти принадлежат «Мадонна Лита», «Дама с горностаем», и самая известная в мире картина, непревзойденная «Мона Лиза» (Джоконда)… Леонардо отдавал живописи не слишком много времени, поэтому количество его работ не так велико. Он изучал природу, стремился охватить принципы реализма, законы восприятия – и вывел живопись на качественно другую ступень. Он не участвовал в теоретических дискуссиях и спорах – он просто творил шедевры… Благодаря Леонардо линия рисунка получила право на размытость, смягчились цветовые контрасты, рисунок и реальность стали ближе, но и таинственнее. И сегодня идет нескончаемый поток посетителей в Лувр, где хранится портрет Джоконды, чтобы взглянуть на бессмертное творение мастера.

Впрочем, сам мастер считал себя не художником, а ученым и инженером. Его «Витрувианский человек» до сих пор служит идеалом пропорций не только человеческого тела, но и Вселенной в целом. Ему принадлежат изобретения парашюта, велосипеда, прототипа танка, прожектора, катапульты… Множество других инженерных замыслов запечатлены в набросках, рисунках, чертежах и эскизах мастера.

В 1516 году Леонардо по приглашению французского короля поселился в его замке Кло-Люсе, в официальном звании первого королевского художника, инженера и архитектора. За что получал годовую ренту в тысячу экю. Во Франции Леонардо почти не рисовал, но мастерски занимался организацией придворных празднеств, планированием нового дворца в Роморантане при задуманном изменении речного русла, проектом канала между Луарой и Соной, главной двухзаходной спиральной лестницей в замке Шамбор.

За два года до смерти у Леонардо серьезно ухудшилось состояние здоровья, и он передвигался с трудом.

2 мая 1519 года Леонардо да Винчи скончался в окружении учеников и своих шедевров в Кло-Люсе (герцогство Турень, Франция). Он был похоронен в замке Амбуаз. На могильной плите была выбита надпись: «В стенах этого монастыря покоится прах Леонардо да Винчи, величайшего художника, инженера и зодчего Французского королевства».

Основным наследником мастера был сопровождавший Леонардо ученик и друг Франческо Мельци, который в последующие 50 лет оставался главным распорядителем наследства великого творца, включавшего кроме картин инструменты, библиотеку и не менее 50 тысяч оригинальных документов на различные темы, из которых до наших дней сохранилась лишь треть.

Дайджест «Гений эпохи Возрождения»

Денис Иванович Фонвизин, писатель, создатель жанра русской бытовой комедии родился (3) 14 апреля 1745 года в Москве, в дворянской семье. Обучался он в гимназии при Московском университете, а после и в самом университете на философском факультете.

В 1756-1759 годах участвовал в любительских представлениях университетского театра Михаила Хераскова, а затем и в Публичном театре профессиональных актёров. В период с 1769 по 1782 год работал секретарём графа Панина в коллегии иностранных дел. В 1777-1787 годах Фонвизин проживал во Франции.

Деятельность Фонвизина как литератора началась ещё в его студенческие годы, когда он делал ряд переводов басен и сатирических произведений с немецкого языка. Всего за свою творческую жизнь писатель перевёл 226 басен.

Первым произведением Фонвизина, написанным именно им, было «Послание к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке». В 1769 году написана комедия «Бригадир» (напечатана лишь в 1786 году), а в 1783 напечатана его самая известная комедия «Недоросль», которая впервые была поставлена годом ранее.

Есть легенда, что после премьеры «Недоросля» в Петербурге к Фонвизину подошёл князь Потёмкин и сказал: «Умри, Денис, лучше не напишешь». По другой версии, эти слова принадлежат Державину, а не князю Потёмкину.

Комедия «Недоросль» до сих пор с большим успехом ставится на сценах театров. По классической традиции, героям даны «говорящие» имена: Простаковы, Скотинины, Митрофан, Софья, Цыфиркин, Вральман и т.д. Во время обучения в Нежинской гимназии Николай Гоголь играл в студенческих спектаклях роль Простаковой.

В последние годы жизни Фонвизин работал над своим автобиографическим произведением «Чистосердечное признание», но закончить его не успел.

Денис Иванович Фонвизин умер (1) 12 декабря 1792 года в Петербурге.

Значительная часть художественной прозы Илья Ильфа (Файзильберг Илья Арнольдович) была написана была написана им в соавторстве с Евгением Петровым (Евгений Катаев), в том числе романы «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», книга «Одноэтажная Америка», ряд киносценариев, повести, водевили. Произведения Ильфа и Петрова были переведены на десятки языков мира, выдержали большое количество переизданий, неоднократно экранизировались и инсценировались.

Илья Файзильберг родился 15 октября 1897 года в городе Одесса, Украина. Мальчик вырос в семье банковского служащего. В 1913 году окончил техническую школу и начал трудовую деятельность. Часто менял место работы: чертежное бюро, телефонная станция, авиационный завод. Работал статистиком, редактором журнала «Синдетикон», в котором публиковал свои стихи. В 1923 году Илья стал профессиональным литератором.

Переехав в Москву, постоянно работал в газете «Гудок», но печатает свои очерки и фельетоны в разных изданиях под псевдонимом Илья Ильф. В 1925 году знакомится с Евгением Петровым.

Первой работой Ильфа и Петрова стал роман «Двенадцать стульев», вышедший в 1928 году в журнале «30 дней», который сразу завоевал признание читателя, но критикой встречен холодно. Книгу молодых писателей поддержал Владимир Маяковский.

В 1931 году публикуется второй роман Ильфа и Петрова: «Золотой теленок», тепло встреченный критикой, получивший восторженные отзывы Максима Горького, Михаила Зощенко. В 1935 году писатели совершили путешествие в США, позже написав книгу «Одноэтажная Америка».

Илья Ильф скончался 13 апреля 1937 года от туберкулеза в Москве. Похоронен великий российский сатирический писатель на Новодевичьем кладбище столицы..

Александр Николаевич был самым старшим из восьми детей.

Поскольку у отца была богатая библиотека, Александр Островский с раннего детства увлекся чтением русской литературы. Островский-старший хотел, чтобы его сын стал юристом.

Чтобы угодить отцу Александр поступил в московский вуз на юридический факультет. Однако окончить курс ему так и не удалось, вследствие не сдачи экзамена по римскому праву.

На протяжении долгого времени цензоры не допускали пьесы Островского к изданию.

Во многих произведениях драматурга высокопоставленные государственные деятели выглядят в не очень хорошем свете. Это связано с тем, что в молодости Островский успел недолго поработать в суде. Там он был свидетелем ряда случаев, когда чиновники вели себя неподобающим образом.

Александр Островский владел 8 языками, в числе которых латинский и древнегреческий.

Александр Островский занимался писательской деятельностью в течение более 40 лет.

Именно благодаря переводам Островского, русский народ познакомился с произведением Уильяма Шекспира.

Перу русского драматурга принадлежит 49 пьес. Александр Островский умер от сердечного приступа во время написания своей пятидесятой пьесы.

Литературная маска, коллективный псевдоним Алексея Толстого и братьев Жемчужниковых, под которой в журналах «Современник», «Искра» и других выступали поэт Алексей Толстой, братья Алексей, Владимир и Александр Жемчужниковы. Сатирические стихи, афоризмы и сам его образ высмеивали умственный застой, политическую «благонамеренность», пародировали литературное эпигонство.

Первым произведением Пруткова стала пьеса «Фантазия», написанная в 1850 году. Ее даже поставили в Александрийском театре 8 января 1851 года, но тут же попала в опалу у властей и оказалась запрещена. Тогда новоиспеченный литератор принялся за сочинительство басен «Незабудки и запятки», «Цапля и беговые дрожки», «Кондуктор и тарантул», «Стан и голос», «Червяк и попадья». Все басни, кроме последней, изданы в журнале «Современник».

В 1852 году Козьма Прутков собирался издать сборник произведений с собственным портретом, но цензура вновь вставила палки в колеса. Тем не менее, умного автора с удовольствием печатали сатирические журналы. После шестилетнего перерыва публикации возобновились в 1860 году. Козьма Петрович Прутков умер 13 января 1863 года от инсульта в возрасте пятидесяти девяти лет на рабочем месте.

В «Современнике» вышла подборка статей «Краткий некролог и два посмертные произведения Козьмы Петровича Пруткова» и «Проект: о введении единомыслия в России», а также комедия «Опрометчивый Турка, или Приятно ли быть внуком?».

11 апреля 1857 г. 166 лет назад император Александр II утвердил государственный герб России – двуглавого орла

В России, как и во многих странах Европы, государственные гербовые эмблемы появились в эпоху средневековья. В 1497 году двуглавый орел в качестве государственной эмблемы впервые появился на печати Ивана III, причем совместно с изображением святого Георгия, некогда являвшегося покровителем киевских князей.

Но если на печати Ивана III обе эмблемы выступали как бы на равных, занимая каждая свою сторону, то уже со следующего века двуглавый орел становится главной эмблемой российского герба. По мере укрепления царской власти к орлу и всаднику добавлялись новые атрибуты. В 17 веке в лапах орел уже держал скипетр и державу – регалии королевской, императорской власти, общепринятые во всех монархических государствах.

Вообще герб России видоизменялся при многих царях. Это происходило при Иване Грозном, Михаиле Федоровиче, Петре I, Павле I, Александре I и Николае I. Каждый из этих монархов вносил какие-либо изменения в государственную эмблему.

Но серьезная геральдическая реформа была проведена в царствование Александра II в 1855-1857 годах. По его велению специально для работы над гербами в Департаменте герольдии сената создали Гербовое отделение, которое возглавил барон Б. Кене. Он разработал целую систему российских государственных гербов (Большой, Средний и Малый), ориентируясь в их художественном воплощении на общепризнанные нормы европейской монархической геральдики.

Также под руководством Кене был изменен рисунок орла и Святого Георгия, а государственный герб приведен в соответствие с международными правилами геральдики.

11 апреля 1857 года Александром II были утверждены «Подробные описания государственного герба, государственной печати и гербов членов Императорского Дома», в которых описывались Большой, Средний и Малые государственные гербы, которые должны были символизировать собой единство и могущество России. В мае 1857 года Сенат опубликовал Указ с описанием новых гербов и норм их употребления, которые без особых изменений просуществовали до 1917 года.

Декретом ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» (1917) российские знаки различия, ордена, флаг и герб были упразднены. Двуглавый орел вернулся на герб страны только в 1993 году, когда Указом Президента был введен новый государственный герб – двуглавый орел, рисунок которого выполнен по мотивам герба Российской империи.

10 апреля - 1710 г. 313 лет назад в Англии вступил в силу закон об авторском праве

10 апреля 1710 года в Англии вступил в силу «Статут королевы Анны» — первый в истории закон об авторском праве. Назван он в честь королевы Анны, в период правления которой был принят, а его краткое название Copyright Act 1710.

Полное название — An Act for the Encouragement of Learning, by vesting the Copies of Printed Books in the Authors or purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned (Акт о поощрении учёности путём наделения авторов и покупателей правами на копирование печатных книг на нижеуказанный период времени).

Статут оказал существенное влияние на законодательство в области авторских прав в Великобритании и США.

Согласно этому документу сочинитель получал возможность продать право пользования своей рукописью на 14 лет. По истечении этого срока это право возвращалось к автору, и он мог продать его еще на такой же срок.

Закон привел к бурному росту книгоиздательства. Но еще более благотворное влияние он оказал на периодику.

Закон установил ряд фундаментальных принципов охраны исключительного права на произведения, которые были впоследствии восприняты законодательством других буржуазных стран.

Во Франции соответствующий закон был принят гораздо позже – лишь в 1777 году. А еще позднее, в 1828 году, авторское право пришло в Россию. Здесь превращению книги в товар препятствовала низкая грамотность населения.

Автором идеи и разработчиком концепции знакомой всем компьютерной мыши был Дуглас Карл Энгельбарт (1925—2013). В 1963 году он основал исследовательскую лабораторию, в которой стартовало сразу несколько компьютерных проектов. Самыми заметными из них стали NLS (oNLine System) — гипертекстовая электронная база данных и специально разработанное под нее устройство «мышь», — которые не предназначались для общего пользования вплоть до середины 1980-х годов.

NLS со временем обрастала новыми возможностями. В ней появился первый в истории компьютеров графический интерфейс, основанный на всплывающих окнах (автором идеи стал Дуглас), е-мейлер, разные опции для печати текста. В программе были даже встроенные возможности проведения телеконференций, что казалось в 1960-х годах чем-то фантастическим. И когда 9 декабря 1968 года Дуглас Энгельбарт презентовал конечную версию своего NLS на крупной компьютерной конференции в Сан-Франциско, это было как гром среди ясного неба. С тех пор эта дата считается днем рождения компьютерной мыши.

8 апреля 1764 г. - родился Николай Резанов русский государственный и военный деятель, предприниматель

История путешествия Резанова известна по мюзиклу «Юнона и Авось» (стихи Андрея Вознесенского, музыка Алексея Рыбникова).

Николай Петрович Резанов родился в обедневшей дворянской семье (28 марта) 8 апреля 1764 года в Петербурге. Получил хорошее домашнее образование. Отличаясь природными лингвистическими способностями, он к 14 годам знал пять европейских языков.

В 1778 году Николай поступает на военную службу в артиллерию, служит в лейб-гвардии Измайловского полка, сопровождает Екатерину II во время ее поездки в Крым в 1780 году.

В 1791 году после назначения Державина секретарем при Екатерине II, Резанов переходит к нему на службу в качестве правителя канцелярии, что открывает ему двери кабинетов и домов самых высокопоставленных вельмож. Иногда ему даже приходится выполнять личные поручения императрицы, что еще более ускоряет его карьеру. Через некоторое время он входит в штат нового фаворита императрицы Платона Зубова.

В 1794 году Резанов по поручению Зубова отправляется в Иркутск вместе с духовной миссией архимандрита Иосафа. В Иркутске он знакомится с основателем первых русских поселений в Америке – Шелиховым, который сватает за Резанова свою старшую дочь Анну. 24 января 1795 года тридцатилетний Николай Петрович женится на пятнадцатилетней дочери Шелихова Анне, получая, таким образом, право на участие в делах семейной компании. С этого момента судьба Резанова тесно связана с Русской Америкой.

В 1797 году Резанов становится секретарем, затем обер-секретарем Сената. А вскоре император Павел I, сменивший умершую в 1796 году Екатерину II, подписывает указ о создании на основе компаний Шелихова и других сибирских купцов единой Русско-Американской компании (РАК), главное управление которой переводится из Иркутска в Петербург, а уполномоченным корреспондентом (представителем) РАК назначается Николай Петрович Резанов. Теперь он – государственный вельможа и предприниматель одновременно.

В 1806 году Резанов предпринял путешествие в Калифорнию, где содействовал налаживанию торговых связей между Российско–Американской компанией и испанскими колонистами.

На обратном пути в Россию Николай Петрович Резанов умер в Красноярске.

Николай Резанов – человек, история любви которого покорила весь мир

7 апреля - родился Фрэнсис Коппола, режиссер, сценарист и продюсер кинотрилогии «Крестный отец»

Фрэнсис Коппола родился 7 апреля 1939 года в Детройте (штат Мичиган, США). Окончил колледж Хофстра, затем Киношколу при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. В 1962 году Коппола был ассистентом у известного кинорежиссера Роджера Кормана.

В 1963 году Коппола снял свой первый фильм «Безумие-13». В 1970 году он был сценаристом фильма «Патон».

1972 год был для Копполы звездным – снятый им фильм «Крестный отец» по одноименному роману Марио Пьюзо произвел сенсацию. В главных ролях снимались Аль Пачино и Марлон Брандо, сам Коппола был не только режиссером, но и сценаристом фильма. Нашумевшая картина получила в дальнейшем два продолжения.

В 1973 и 1975 годах фильмы, снятые Копполой, получали премию «Оскар» в номинации «лучший фильм». С 1970-х годов Коппола выступал в роли режиссера, сценариста и продюсера, в частности таких известных фильмов, как «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня», «Клуб "Коттон"», «Дракула», «Сонная лощина», «Молодость без молодости», «Между» и других.

Всего в «коллекции» Фрэнсиса Форда Копполы около 40 фильмов. Его награды включают пять премий «Оскар», шесть премий «Золотой глобус», две золотые пальмовые ветви, премию Британской киноакадемии и другие кинематографические награды.

Еще в 1975 году Коппола приобрел усадьбу в Калифорнии и занялся разведением винограда и виноделием. В настоящее время в его винодельнях производится более десяти сортов вин.

Сегодня Фрэнсис Форд Коппола – известный виноторговец, издатель журналов и владелец сети отелей. Но все же наибольшую известность ему принесла работа в качестве режиссера, сценариста и продюсера кинотрилогии «Крестный отец» и фильма о вьетнамской войне «Апокалипсис сегодня».

6 апреля 1814 г. 210 лет назад Наполеон Бонапарт первый раз отрекся от престола

После разгрома французской армии в России и победоносного Зарубежного похода русской армии по Европе, 30 марта 1814 года маршалами Мортье и де Мармоном, которые отвечали за оборону столицы, был сдан Париж. И на следующий день туда вступили русские и союзные войска.

Встала вполне реальная угроза того, что в качестве мести за Москву союзнические армии могут поджечь Париж. Опасаясь этого, маршалы обратились к Наполеону, который после долгих раздумий согласился оставить престол. 6 апреля 1814 года Наполеон отрекся от престола.

В тексте отречения было написано: «Нет той личной жертвы, которую я не был бы готов принести в интересах Франции». В тот же день Сенат провозгласил королём Людовика XVIII.

Согласование условий отречения продолжалось представителями России, Пруссии, Австрии, Венгрии и Богемии до 11 апреля 1814 года, когда был подписан Фонтенблоский договор — соглашение между Наполеоном Бонапартом и представителями Российской империи, Австрийской империи и Прусского королевства, в соответствии с которым союзники лишали Наполеона власти над Французской империей. Его наследникам также запрещалось претендовать на французскую корону.

Отрекшийся Наполеон был отправлен в изгнание на остров Эльба. Через год его на руках внесли в Париж... Он вновь занял французский престол в марте 1815 года.

Против наполеоновской империи выступила антифранцузская коалиция с участием многих европейских стран. После ряда сражений этой кампании, армия Наполеона была окончательно разгромлена в битве при Ватерлоо 18 июня 1815 года.

22 июня 1815 года Наполеон вторично отрекся от престола. Более Наполеон в своей жизни не правил Францией. Последние годы жизни провёл на острове Св. Елены пленником англичан.

5 апреля 1722 г. 302 года назад Открыта земля, названная островом Пасхи

5 апреля 1722 года экспедиция адмирала Якоба Роггевена, отправленная голландской Вест-Индской компанией в августе 1721 года на поиски гипотетического Южного материка, открыла небольшую уединенную гористую землю.

Открытие мореплаватели сделали в первый день христианской Пасхи, после того, как благополучно обошли Южную Америку, вышли в Тихий океан и взяли курс на северо-запад на восьмом месяце плавания. Остров, естественно, в честь праздника и назвали.

Голландцы были поражены видом «разноцветных» туземцев: чернокожих и краснокожих, однако еще большее впечатление на них произвели расставленные по берегу гигантские, до 20 метров высотой, каменные истуканы. Их называли «моаи». Некоторые моаи были в «шапках» из красного камня. Изготовлялись моаи в каменоломнях в центре острова. Каким образом они доставлялись к побережью, неизвестно. По легенде они «шли» сами.

Сегодня остров Пасхи (исп. Isla de Pascua, нидерл. Paas eiland) — территория Чили, а Моаи — одна из главных достопримечательностей и «приманок» для туристов. Местное название острова — Рапа-Нуи (рап. Rapa Nui). В художественной литературе встречается также название Вайгу.

Наряду с архипелагом Тристан-да-Кунья является самым удалённым населённым островом в мире. Расстояние до континентального побережья Чили составляет 3703 км, до острова Питкэрн, ближайшего населённого места, — 1819 км.

4 апреля 1932г. впервые выделен витамин C (аскорбиновая кислота)

4 апреля 1932 года американский биохимик Чарльз Глен Кинг (англ. Charles Glen King, 1896–1988) впервые выделил витамин С. Данный витамин очень важен для жизнедеятельности человеческого организма. Он играет основную роль в образовании коллагена, который необходим для роста и восстановления клеток ткани, десен, кровеносных сосудов, костей и зубов, а также способствует усвоению организмом железа.

О существовании таких веществ как витамины, ученые догадывались задолго до открытия Кинга. Еще в 1880 году русский биолог Николай Лунин из Тартусского университета провел ряд опытов на мышах по данному направлению и в своей диссертационной работе сделал вывод о существовании какого-то неизвестного вещества, необходимого для жизни в небольших количествах. В то время вывод Лунина был скептически принят научным сообществом.

В 1927 году венгерский биохимик Альберт Сент-Дьёри выделил вещество, которое, как впоследствии доказал Кинг, было необходимо организму для предупреждения цинги. После пяти лет кропотливых исследований Кинг выделил из лимонного сока это вещество, названное позднее витамином C.

Структурная формула данного витамина была довольно быстро определена, и в 1933 году ученые Говард и Рейнстейн синтезировали его. Витамин С или аскорбиновая кислота – бесцветный прозрачный легкорастворимый в воде витамин, содержащийся в цитрусовых, некоторых ягодах и зеленых овощах. Большинство организмов синтезирует его из глюкозы, но человек этого делать не может и должен получить его с пищей.

Для человека витамин С очень важен. Он способствует заживлению ран, снижению уровня холестерина, защищает от инфекций, предотвращает появление тромбов. Потребность в витамине С увеличивается при болезни, стрессах, подверженности токсическим воздействиям. Витамин участвует в выработке жизненно необходимых химических веществ, помогает очищать организм от ядов. Также ученые пришли к выводу, что недостаток витамина С ускоряет старение организма.

4 апреля 1818 г. родился Майн Рид - английский писатель, автор приключенческих романов для детей

Томас Майн Рид родился в деревне Баллирони ( графство Даун, Ирландия) в семье англиканского пастора, преподобного Томаса Майна Рида-старшего. При крещении будущему писателю было дано имя Томас Майн, в честь прадеда. Впоследствии, чтобы не путать его с отцом, также носившим имя «Томас Майн», первое имя употреблять перестали. По-английски полное имя писателя пишется «Thomas Mayne Reid» и по правилам транскрипции должно передаваться в русском языке как «Томас Мейн Рид». Однако в издании М. Вольфа писали «Майн Рид», что и стало традиционным в русском языке. Если употребляется сокращённое имя, то слово «Майн» при склонении не изменяется Получил образование в Белфасте и в 1840 году уехал в США в поисках приключений. В качестве журналиста участвовал в Мексиканской войне 1846-1848 гг. В 1849 году Рид собирался присоединиться к добровольцам и принять участие в Баварской революции, однако передумал и отправился в Северную Ирландию. После ранения вернулся в Лондон, где опубликовал в 1850 году свой первый роман «Вольные стрелки», посвящённый событиям Мексиканской войны. В 1853 году Рид женился на юной аристократке, дочери своего издателя Дж. Хайда, пятнадцатилетней Элизабет Хайд. После небольшого перерыва на медовый месяц Рид вернулся к литературному творчеству. Его произведения этого периода по-прежнему основаны на приключениях в США. В 1865 году выходит прославивший Рида роман «Всадник без головы». В 1867 году Рид возвращается в Нью-Йорк, где основывает журнал Onward Magazine. Он рассчитывал на былой успех, но в этот раз американская публика принимает Рида и его новые произведения прохладно. К 1870 году начинает сказываться ранение, полученное Ридом при Чапультепеке во время Мексиканской войны. Рида госпитализируют, и он проводит в больнице Св. Луки несколько месяцев. Его жена была не в восторге от США, и как только Рида выписали из больницы 22 октября 1870 года, он и его жена перебираются в Англию и поселяются в Херефордшире. Майн Рид страдал от депрессии и был отправлен в больницу ещё раз. Он пытался вернуться к писательскому ремеслу, но не смог воплотить всё задуманное.

Основой его бюджета была пенсия, назначенная американским правительством за его военные заслуги.

Мобильный телефон сегодня – это фактически мини-компьютер, который очень прочно вошел в повседневную жизнь каждого человека. 30 лет назад никто и подумать не мог, что такие различные функции будут совмещены в одном аппарате, который помещается в кармане.

Знаковое событие, ставшее впоследствии Днем рождения мобильного телефона, произошло 3 апреля 1973 года. В тот день инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый звонок по мобильному телефону. Свой первый звонок он сделал знакомому в конкурирующую компанию Bell Laboratories, уточнив сразу, что разговаривает по мобильному телефону.

Скажи сегодня кому-нибудь о сотовом телефоне весом почти в килограмм, с длиной корпуса около 22 сантиметров, а также шириной около 4 см и толщиной около 12 см – не каждый поверит в такое «чудо». А тогда, в 1973 году – это действительно было чудом, хоть и время работы аккумулятора составляло порядка 30 минут, а время его зарядки около 10 часов!

Развитие технологий неуклонно вело производителей по пути уменьшения размеров устройств, увеличения емкости и производительности их аккумуляторов, а затем и процессоров.

Мобильные телефоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Так что дату 3 апреля можно по праву считать одним из знаковых событий в истории изобретений 20 века.

Первые медиумы (люди, которые якобы умеют общаться с душами умерших) сначала объявились в США. Во второй половине 19 века мода на спиритизм распространилась и в Европе. Увлеклись им и жители Российской империи. Первые спиритические сеансы в России были проведены в 1870-х годах медиумом Юмом.

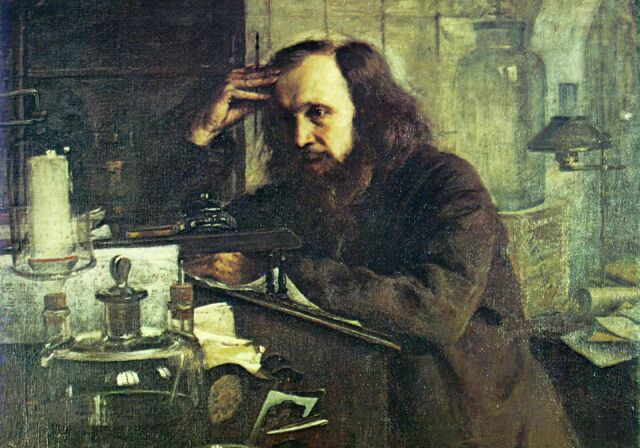

2 апреля 1876 года состоялось заключительное заседание созданной по инициативе Дмитрия Менделеева Комиссии для изучения медиумических явлений. В состав комиссии помимо самого Менделеева входили еще 11 авторитетных естествоиспытателей.

На этом заседании автор Периодической системы выступал главным разоблачителем «столоверчения», а партию его адептов возглавляли химик Александр Бутлеров, зоолог Николай Вагнер и публицист Александр Аксаков, племянник писателя Сергея Аксакова.

Общее категорическое заключение комиссии было таково: «Спиритические явления происходят от бессознательных движений или сознательного обмана, а спиритическое учение есть суеверие».

Вскоре Менделеев выступил с двумя публичными лекциями о спиритизме и в том же году опубликовал за свой счет книгу «Материалы для суждения о спиритизме». В книге было 20 чертежей и рисунков, а на титульном листе содержалась информация для покупателей: «Сумма, которая может быть выручена от продажи этой книги, назначается на устройство большого аэростата и вообще на изучение метеорологических явлений верхних слоев атмосферы».

В тексте книги автор проводит некую параллель: «Как ни далеки кажутся два таких предмета, как спиритизм и метеорология, однако между ними существует некоторая связь, правда отдаленная. Спиритическое учение есть суеверие, – как заключала Комиссия, рассматривавшая медиумические явления, – а метеорология борется и еще долго будет бороться с суевериями, господствующими по отношению к погоде».

Правда, сторонника спиритизма Бутлерова до конца его дней ни выводы комиссии, ни мнение Менделеева о спиритизме так и не убедили: в 1889 году Аксаков опубликовал «Сборник статей А.М. Бутлерова о медиумизме».

Дмитрий Иванович Менделеев в одном из писем сыну Ивану написал: «Наше расследование, как его ни ругали, произвело в обществе решительное впечатление. С тех пор спиритизм как рукой сняло».

Ответ на вопрос, почему у людей возникают потребности в оккультизме, похоже, не найден и до наших дней..

Международный день детской книги отмечается с 1967 г. в день рождения Х. К. Андерсена по решению Международного совета по детской книге — IBBY).

Праздник сосредотачивает на себе внимание любителей детской литературы всех стран. Этот день будто является профессиональным праздником для творцов детской литературы и художников-иллюстраторов, принимающих поздравления и благодарность за искреннее и чистое творчество для детей. Помимо создателей книжного искусства для ребят, праздник имеет огромную ценность и для обычных людей, чьи маленькие дети имеют возможность окунуться в мир доброты, любви и волшебства вместе с нежным голосом мамы..

В этот день люди шутят друг над другом, веселятся и смеются!!

Откуда родом этот праздник — из Франции, Англии, Мексики или Швеции — неизвестно.

Одну из версий о возникновении праздника смеха связывают с тем, что изначально 1 апреля праздновалось во многих странах как день весеннего равноденствия и время Пасхи. Празднества по случаю весеннего нового года всегда сопровождались шутками, шалостями и веселыми проделками.